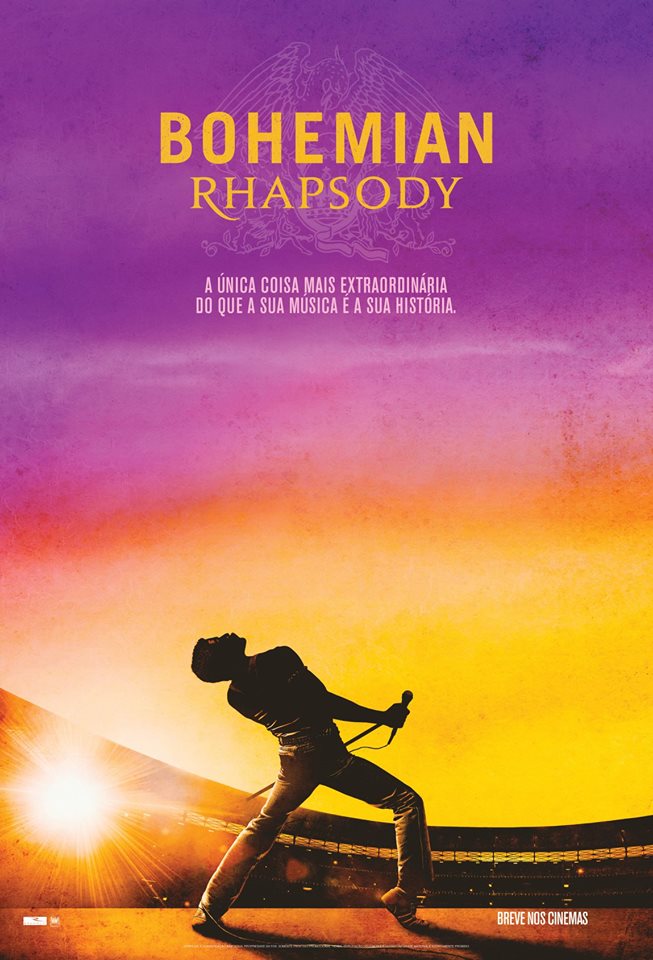

“BOHEMIAN RHAPSODY” – O lado épico do poema cinematográfico

Dividindo-se entre diversas músicas sensacionais, uma trajetória pessoal dramática – mas que não chega a ser extraordinária – e uma carreira inigualável de uma banda histórica, BOHEMIAN RHAPSODY não é excelência no cinema, mas representação cinematográfica da excelência musical. E é o que basta para garantir fortes emoções.

O longa conta a história de Farrokh Bulsara, um jovem de família indo-parsi nascido no Zanzibar que futuramente se tornaria Freddie Mercury, vocalista da icônica banda Queen e conhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos. A trama é voltada em especial na vida artística do protagonista, a partir do momento em que conheceu os demais membros, mantendo sempre o foco em Freddie.

São três os pilares da película: as músicas, o arco dramático pessoal do protagonista e a carreira da banda. “Músicas” é uma palavra que, aqui, deve ser interpretada em sua definição mais ampla e contextualizada possível: não apenas do ponto de vista sonoro, mas sua gênese e a influência da trilha musical na narrativa. O altíssimo nível da Queen é inquestionável e o uso das canções originais (e não regravação por terceiros) é o que permite a catarse do desfecho – a qualidade fatalmente seria prejudicada se o áudio não fosse o original. É interessante também acompanhar o processo pelo qual o grupo passou para compor seus homéricos sucessos, aspecto no qual o filme gasta talvez a maior parte da sua duração.

Além disso, o uso da trilha musical para conduzir a narrativa não é dos melhores: ignorando a potência fenomenal das canções, Bryan Singer faz o melhor uso delas, salvo em dois momentos: uma piada visual com a palavra “Gallileo”, presente na composição que dá nome ao filme; e a inserção de uma personagem fora do contexto narrativo, mas coerente com o significado, no trecho “no time for losers” (“sem vez para perdedores”, em tradução livre), de “We are the champions”. Não é à toa que Rami Malek tem seus melhores momentos interpretando o protagonista quando simula as performances, melhorando de maneira crescente (inclusive no playback). O ator está muito bem.

No que se refere, entretanto, ao arco dramático do protagonista, o roteiro é deveras frágil. Peter Morgan e Anthony McCarten foram os criadores da ideia original do texto, atribuído a McCarten, que não fez um trabalho muito bom. A primeira falha reside na construção da personalidade de Freddie, que ocorre de maneira rasa. Existem questões que ficam pendentes para quem procura por algo além do que já é público: o fato de Freddie e Farrokh serem tão díspares significa que o primeiro é um alter-ego do segundo ou que o segundo foi superado pelo primeiro? Por que Freddie comemora a distribuição da felicidade pelo dinheiro adquirido, se não é exatamente um altruísta? O que faz Jim perceber com tanta facilidade que Freddie não gosta de si mesmo? Em síntese, não há um aprofundamento na essência do protagonista, que é resumido a um espírito ambicioso que apenas se liberta através da sua arte, igualmente ambiciosa.

Mas o que levou Freddie a se deteriorar pessoal e profissionalmente? O roteiro sugere atribuir isso a uma personagem, em uma busca ávida por um vilão (aliás, a figura vilanesca aparece em duas personagens), o que, contudo, é simplista. Afinal, ele sempre teve liberdade de escolha – a questão é o que o levou àquelas escolhas. O maniqueísmo do plot é solução fácil para um tema muito complexo. Enfim, fica o alento da atuação satisfatória de Malek no papel – em uma cena em que ele fala no telefone na contraluz, já ostentando o famoso bigode, a silhueta facial do ator é idêntica à do cantor (no prólogo, Singer acerta ao ocultar o rosto de Malek).

A carreira da banda, por outro lado, é bem explorada. Se o vocalista era a catapulta, fica claro que ele não fazia tudo sozinho (como quando é mostrado o surgimento da ideia de o público participar de “We will rock you”) – os destaques ficam com Brian (Gwilym Lee) e Roger (Ben Hardy), respectivamente, o sensato e o irritadiço do grupo. Mary (Lucy Boynton) participa mais na vida pessoal de Freddie, enquanto suporte emocional deste em uma interação fascinante – um afeto intermediário entre a amizade e o amor. Uma pena a limitação dramática da atriz.

Não apenas o surgimento da persona Freddie Mercury (aquele que o público já conhece) fica bem delineada, com diversas curiosidades (como o uso singular do pedestal do microfone), mas também o significado plural da Queen. Impulsionada por ele, a banda foge da repetição de fórmulas preconcebidas, desejam romper limites, ousadamente misturando gêneros musicais e, como se sabe, fazendo história. Ensaios e processos criativos são laboratórios para experimentos cujo resultado é arte do mais alto nível.

No que é básico, Singer dirige o longa da maneira correta. Quando adota, porém, recursos estilísticos sofisticados, geralmente pouco agrega à produção. Percebe-se a falta de um padrão na montagem, que seria mais eficiente na repetição, ao invés de variar tanto (split screen, fusão, jump cuts e elipses com animações). Essa variação parece mais exibicionismo do diretor do que recursos usados com real função narrativa – embora cumpram seu propósito, há um exagero. No entanto, o final apoteótico quase faz com que todos os equívocos sejam esquecidos (até mesmo o CGI amador): a sequência de encerramento é a recapitulação de uma apresentação incomparável da Queen, com alguns minutos que arrepiam qualquer pessoa que goste de boa música. Se no cinema “Bohemian rhapsody” não é uma obra-prima, assistir à corporificação das obras-primas da banda é simplesmente magnífico. É esse o lado épico do poema (rapsódia).

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.