“A ESPOSA” – A visibilidade da mulher

Pelos minutos iniciais, A ESPOSA sugere um maduro casal muito conectado e feliz. A despeito da idade, o marido tem apetite sexual durante a madrugada (a esposa, nem tanto). Em razão da idade, ela o policia pelo consumo de açúcar. Tamanha a afinidade dos dois, quando ele recebe a notícia de que será premiado, a alegria é de ambos. O retrato colorido, entretanto, se dilui na medida em que a narrativa se desenvolve. O que permanece é uma devoção admirável de uma mulher apenas um pouco fictícia.

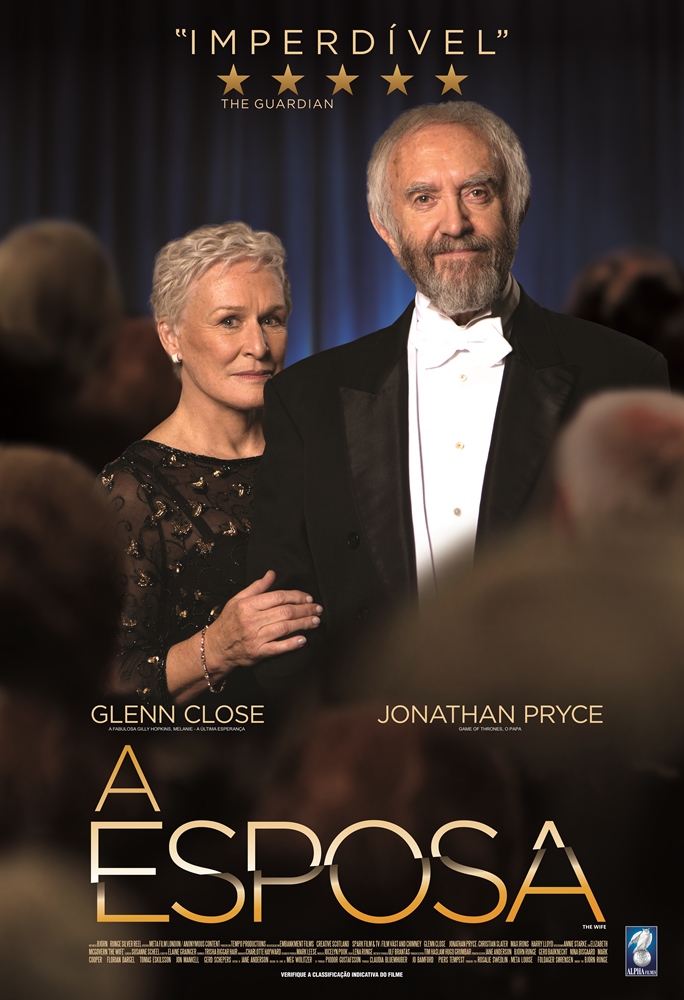

No filme, Glenn Close interpreta Joan, uma mulher casada há quarenta anos com Joe, escritor prestes a receber o prêmio Nobel da Literatura. Nesse momento do auge da carreira do marido, ela se recorda do quanto abdicou para que ele tivesse sucesso e começa a se arrepender das suas opções de vida.

“A esposa” faz parte do grupo de filmes que se destaca apenas pela atuação principal (o que não significa que é ruim em outros aspectos, mas que esse atributo é o que o torna diferenciado), como, dentre inúmeros outros, a de Michelle Williams em “Sete dias com Marilyn”. Com um sorriso enigmático – falso e sarcástico, mas em que medida? -, Close ofusca bastante Christian Slater ao contracenarem juntos. Slater não decepciona no papel do pseudovilão Nathaniel, porém ela é imensamente superior. Além disso, o roteiro de Jane Anderson (baseado no livro homônimo de Meg Wolitzer) não concede a Nathaniel camadas além do estereótipo do biógrafo sensacionalista e venenoso (por exemplo, por que Joe é tão hostil com ele? Se houvesse um motivo concreto, não seria coerente que Joan agisse de forma ao menos similar?).

De todo modo, Glenn Close está soberba, não recaindo no overacting sequer no ápice dramático (o que a maioria faria). Ao contrário, ela compreende que Joan tem personalidade implosiva, acumulando emoções (mágoas, em especial). Quando ela olha para baixo e lacrimeja, seu constrangimento soa tão natural que até mesmo o espectador começa a se sentir desconfortável. Ao lado dela estão Jonathan Pryce e Max Irons: o primeiro constrói um Joe bastante verossímil, em atuação muito boa; Irons é certamente o pior do elenco, não convencendo nem ao menos na punch scene da sua personagem. Monótono, Irons é unidimensionalmente triste, desperdiçando as nuances de David, sobretudo no que se refere ao relacionamento com o pai. Harry Lloyd e Annie Starke vão bem nas versões jovens do casal principal, com alguma superioridade para Lloyd (o que faz sentido, já que, nos flashbacks, é Joe quem tem um arco dramático mais explorado).

Como plot principal está a mulher que aceita diminuir a si mesma para abrilhantar o marido (nas palavras dela, o que ela fez foi construir um rei). Mesmo abraçando mentiras, Joan e Joe vivem em cumplicidade, eventualmente nem percebendo a desconexão enquanto casal – por exemplo, quando ele quer sair, ela quer dormir. Joan superou muito mais que mentiras, mas um castelo de cartas que apenas ficou de pé graças a ela, a despeito dos esforços de Joe em sentido contrário. Mesmo humilhada constantemente, seja em relação ao núcleo da trama, seja nos pormenores, não subsistem migalhas de amargura para que Nathaniel se delicie. Joe não apresenta a esposa e o filho com o mesmo orgulho do físico ganhador do Nobel, rebaixando-os escancaradamente. Enquanto ele esquece a própria condição de idoso (o alarme que ela coloca no relógio dele é deveras oportuno, embora, talvez, para ele, inconveniente), ironiza o potencial interesse turístico dela ao mencionar um “ônibus de turismo para idosos”. Mesmo com tudo isso, essa mulher de nobreza admirável não aceita ser considerada vítima na história.

Personagens secundários são mal trabalhados pelo texto (em especial David e Nathaniel, como mencionado), alguns até esquecidos (como a fotógrafa), contudo o subplot do ofício de escritor é provocativo por algumas razões. A primeira é a contraposição entre o jovem Joe e uma escritora experiente: segundo ele, um autor escreve um texto não para ser publicado, mas porque precisa dizer algo; para ela, o trabalho é elaborado para ser lido. É essa escritora que protagoniza um diálogo expositivo, mas necessário, no qual aponta que mulheres não têm espaço na literatura, pois é uma área dominada por homens, em um protecionismo de gênero que as mantém sem leitores. Uma triste ironia, ainda que envolvendo fatos externos ao filme, se revela bastante emblemática: não houve a entrega do Nobel da Literatura em 2018 (o que não aconteceu nenhuma vez desde a Segunda Guerra) em razão de denúncias de assédio sexual envolvendo o marido de uma das integrantes da Academia Sueca (episódio que gerou uma grave crise na entidade). Nessa linha de raciocínio, “A esposa” é uma ode à visibilidade da mulher enquanto artista, o que eleva a obra a outro patamar.

Talvez a consagração do longa ocorresse com um diretor mais gabaritado que o inexperiente Björn Runge, que tem apenas bons insights. Exemplos são as cenas dentro do avião, cujos enquadramentos são muito inteligentes: atenção especial para David, que é ocultado no voo de volta em um breve instante para que o espectador tenha a mesma surpresa de Joan, e para a aeromoça, cujo rosto aparece apenas no voo de ida (já que a sua aparência é relevante apenas nesse momento, tornando-se impessoal, no aspecto visual, no voo de volta). Entretanto, Runge não tem pleno domínio da mise en scène, conforme se percebe na cena do ensaio para o recebimento do prêmio, em que a proximidade entre a fotógrafa e Joe é de um exagero mal pensado. Por outro lado, a montagem acerta ao contrapor o casal principal em momentos cruciais, transmitindo a dualidade que representam. A fotografia parece ter acompanhado essa ideia, iluminando apenas Joan no prólogo. Afinal, é ela quem merece os holofotes.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.