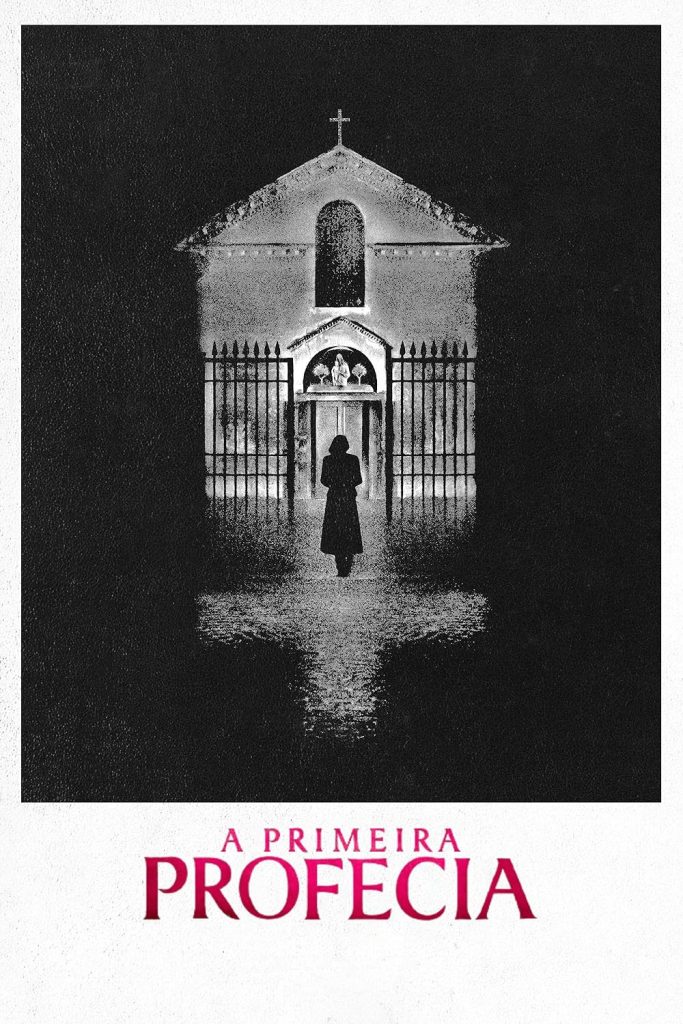

“A PRIMEIRA PROFECIA” – Surpreende, apesar das bengalas

É difícil não ter uma expectativa pessimista para A PRIMEIRA PROFECIA. Sua proposta é ampliar o universo iniciado com o clássico “A profecia”, de 1976, o que provoca desconfiança por si só: por que não fazer uma obra original? O prequel surpreende, porém, porque não é mero caça-níquel baseado em uma franquia cujo gênero faz imenso sucesso de público.

O filme conta a história de Margaret, uma jovem enviada a Roma para futuramente se tornar freira. Trabalhando em um orfanato sob as ordens da Irmã Silva, ela acaba descobrindo uma conspiração voltada a garantir o nascimento do Anticristo.

Apesar de não se tratar de uma obra original, o roteiro escrito pela diretora Arkasha Stevenson junto de Tim Smith e Keith Thomas (a partir da história elaborada por Ben Jacoby, todos baseados nas personagens criadas por David Seltzer) consegue ser engenhoso a ponto de se justificar convincentemente. Isto é, o filme tem um porquê de existir, o que não necessariamente precisaria ser preocupação, mas agrega valor à produção. Ainda mais relevante, o texto consegue fugir do maniqueísmo referente à motivação da conspiração. É natural se esperar que aqueles envolvidos nela sejam perversos. Não é bem esse o caso, pois existe um propósito maior para a causa pela qual agem. Isso serve de pretexto para uma crítica à Igreja concernente ao seu desejo de poder e à sua visão punitivista da realidade (ou, mais precisamente, de que as pessoas precisam voltar a temer, do contrário, prosseguirão vivendo em pecado).

O roteiro tem deslizes, sobretudo na desinteressante interação do Padre Brennan (Ralph Ineson, que acaba tendo muito mais espaço do que deveria) com a conspiração – afinal, o desfecho é conhecido para quem viu o filme de 1976 – e no previsível plot twist. No segundo caso, todavia, existe a virtude de tentar ir além do básico. Além de Ineson, o elenco conta com nomes gabaritados, como Bill Nighy e Charles Dance, que são, contudo, bastante subaproveitados. Aquele é irrelevante; este protagoniza uma cena muito bem elaborada. No prólogo, o ótimo desempenho de Dance é coroado com uma mise en scène irrepreensível que alia bem slow motion com as possibilidades da montagem. Sônia Braga acerta ao interpretar a Irmã Silva diferentemente do que se espera – leia-se, uma megera assumida -, mantendo a tranquilidade mesmo quando agressiva. Por outro lado, o longa é bastante prejudicado pelas limitações de Nell Tiger Free, que claramente não está à altura do papel principal.

Ignorando o desempenho da atriz, Margaret é uma personagem conduz bem o tema principal do longa, a lesbianidade. É verdade que a sexualidade como um todo é abordada no filme, como na breve transformação da jovem – visual (maquiagem, roupa com paetês, salto alto e decote) e comportamental (álcool, balada etc.) -, assim como a homossexualidade masculina, brevemente. Há um foco, porém, na lesbianidade, o que se extrai de diversas fontes: no visual explícito (a troca de olhares com Luz logo no início, o primeiro contato entre Margaret e Carlita), no visual implícito (o desenho embaixo do tapete do quarto, em formato de vulva), nas falas expressas (quando Luz elogia Margaret) e, principalmente, no que fica implícito dos diálogos (“aquecer a capela”, “eu achava que havia algo errado comigo, tentei fugir”, “Carlita te contagiou”). A alegoria da lesbianidade é bastante clara, sendo pulsante o teor sexual do longa, por exemplo, nas imagens mostrando aranhas, dado seu simbolismo (basta pensar no balançar da aranha no fio). Nem sempre as aranhas são mostradas explicitamente (a peruca da protagonista também o faz), sendo possível a sua associação, ainda, à maternidade, pois seu fio é muitas vezes interpretado como um cordão umbilical.

Através do uso de um simples animal, é possível perceber o quão rica a mise en scène de Stevenson consegue ser. A localização espaço-temporal é muito boa (Roma e seus cenários, a música disco da década de 1970) e há geralmente acerto no uso de recursos visuais e sonoros. Do ponto de vista gráfico, o longa é explícito, com momentos de gore, no limiar de passar para o sensacionalismo barato. Não há imagens chocantes em demasia; quando aparecem, porém, elas podem causar desconforto. Por sua vez, o design de som é requintado no uso de sussurros sobrepostos e coro.

Enquanto filme de gênero, assim, “A primeira profecia” é eficaz, sem deixar de lado os clichês do terror: jump scares, pessoas estranhas, o voyeurismo das frestas, a menina macabra de longos cabelos escuros etc. Nesses momentos, entretanto, ele recai no lugar comum. O encaminhamento do terceiro ato é o epítome de seus equívocos na medida em que se torna arrastado, ora pela necessidade do clichê (como na cena em estilo de possessão demoníaca, o que nem guarda coerência com o plot), ora pela busca desenfreada por relações com o de 1976 (e/ou, possivelmente, preparar uma continuação). Sem essas frágeis bengalas, o resultado seria extraordinário.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.