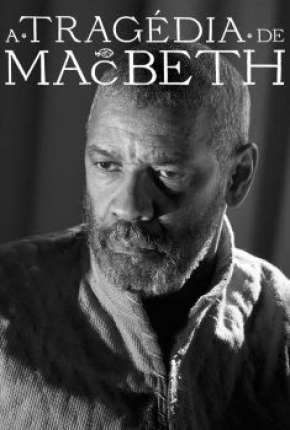

“A TRAGÉDIA DE MACBETH” – Um ritual de invocação

Um texto clássico, justamente por ser um clássico, é incansável. Por mais difícil que possa parecer, A TRAGÉDIA DE MACBETH demonstra que, mesmo após mais de uma dezena de adaptações cinematográficas, a peça shakespeareana ainda é capaz de fascinar. Com direção primorosa e atuações deslumbrantes, a versão de 2021 imediatamente se coloca como uma das melhores, se não a melhor, da obra escrita mais de quatrocentos anos antes.

Após uma vitoriosa batalha, um lorde escocês é avisado por três bruxas que se tornará rei. Convencido por sua esposa, ele aceita agir para tomar o poder, entrando em uma espiral da qual não pode sair sem sofrer consequências.

O mero fato de adaptar uma peça de William Shakespeare seria um desafio suficiente para qualquer cineasta. Joel Coen não se intimida e, antes de tudo, mantém-se fiel ao texto original. Assim, o vocabulário rebuscado envolto por uma escrita genial permanece com a inteligência ímpar de um autor cuja própria existência é até hoje questionada. Falas provocativas como “o bem é mal e o mal é bem” se mesclam em uma narrativa que perpassa assuntos mais explícitos, como a ambição política, e outros mais velados, como a associação entre coragem e masculinidade.

Em mais de uma cena as personagens aparecem acordando, o que ao mesmo tempo constitui metáfora para o imprevisível e imprime uma aura onírica ao longa. No primeiro caso, a obra sugere uma reflexão sobre a conduta humana como consequência da incerteza sobre o futuro. O acordar significa, em tese, o abandono do certo (o sono) para abraçar o duvidoso (os eventos que a ele se seguem e cujo encaminhamento é desconhecido). Supostamente, a fome de poder sempre existiu em Macbeth (e em sua esposa), porém a profecia das bruxas é engrenagem fundamental para colocá-lo em ação para saciar essa fome. O protagonista trava uma batalha tranquila, ao final, porque sabe que está destinado a vencer, ou seja, seu conhecimento sobre o futuro acaba pautando suas ações (e, no caso, seu modo seguro de agir). Quando, por outro lado, ele se vê diante de uma luta da qual pode sair derrotado, ele prossegue não mais por segurança, mas porque não pode fugir do destino e porque alcançou um estágio do qual não pode mais retornar.

Coen associa seu filme ao sono também porque, do ponto de vista estilístico, trata-se de uma ode ao expressionismo alemão. A homenagem não reside apenas na razão de aspecto quadrada e na fotografia em preto e branco, mas na aproximação do fantástico ao terror e no design de produção. A peça não seria a mesma sem as bruxas, contudo a caracterização de Kathryn Hunter para o papel é arrepiante: com maquiagem que estaca os lábios secos e as rugas na testa, voz rouca ampliada por sobreposições similares a ecos, vestimenta escura com touca e ainda fazendo contorcionismos impressionantes, a aproximação entre bruxas e corvos é de uma sagacidade soberba. Sem dúvida, é uma inspiração para filmes de terror. O expressionismo é perceptível também pela estética da película, que conta com cenários grandiosos e uma arquitetura que valoriza topos pontiagudos. A casa de Macbeth conta com amplos recintos, porém com decoração singela, valendo o mesmo para os cenários abertos, como as estradas.

Não há exagero em afirmar que “A tragédia de Macbeth” é um filme de expressionismo contemporâneo. Denzel Washington apresenta um dos melhores trabalhos em sua carreira ao compreender, de um lado, o viés estilístico proposto por Coen, e, de outro, a personalidade inconstante da personagem. Macbeth não é meramente um homem ambicioso, mas alguém sugestionável, impulsivamente inescrupuloso e deveras inseguro. Quando o diretor coloca o ator atrás de um pilar assistindo à chegada do rei em sua residência, enfatiza a solidão covarde em que o protagonista mergulha, ainda incerto sobre o que deve fazer, reflexivo e angustiado com o próprio pavor. Seu olhar periférico é a representação gráfica da covardia; seu tom de voz baixo, do pavor. À medida em que Macbeth enlouquece, seus delírios provocam uma interpretação mais intensa e eloquente, o que se torna empolgante para o espectador.

Ao lado de Washington está Frances McDormand, habilidosa atriz que transmite em Lady Macbeth uma racionalidade pragmática e manipuladora. Sua vocalização é repetidamente no imperativo, pois ao falar, por exemplo, para o marido abandonar a “expressão pesada”, não se trata de um pedido ou de uma sugestão. O olhar dirigido a ele dispensa a verbalização: ela o considera patético. McDormand está formidável; Washington, magnífico. Para que a produção não fique sem ressalva, Corey Hawkins, como Macduff, é, no máximo, esforçado.

No preto e branco da fotografia, a iluminação de Rembrandt dá ainda mais brilho aos maravilhosos monólogos interpretados com maestria (principalmente por Washington e McDormand). Em alguns momentos, a obra assume algum grau de morbidez ao exibir uma cabeça decepada; em outros, a trilha sonora cria rimas que provocam calafrios na plateia (os passos de Macbeth e as gotas de sangue pingando). A vestimenta lúgubre que Joel Coen dá a Shakespeare é um ritual que o invoca para o século XXI, um retrato macabro de um clássico que não cansa e não se cansa.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.