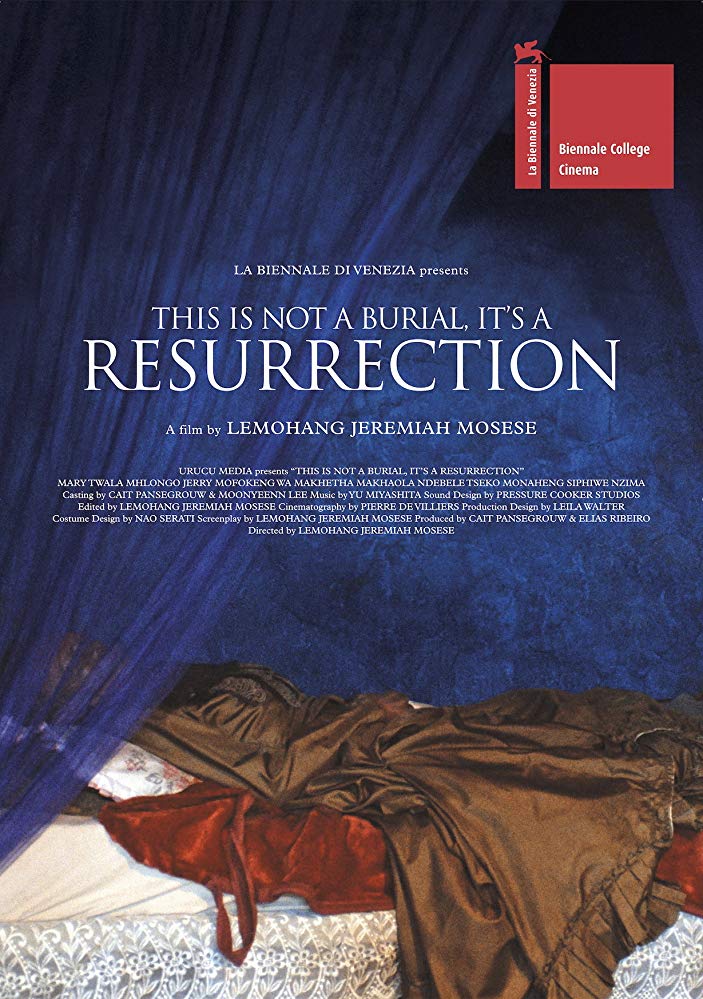

“ISSO NÃO É UM ENTERRO, É UMA RESSURREIÇÃO” – Terreno terrestre, terreno profano [44 MICSP]

O terreno nem sempre é o terreno, a morte não é sempre a morte, o fim pode ser o começo. Essas ideias podem parecer ilógicas ou filosóficas em demasia, mas estão presentes em ISSO NÃO É UM ENTERRO, É UMA RESSURREIÇÃO e, naquele contexto, fazem todo sentido.

Mantoa tem oitenta anos e morou sempre no mesmo local, na região montanhosa do Lesoto, em uma aldeia conhecida como Nazaretha. Seu filho, que trabalha em minas na África do Sul, é aguardado ansiosamente, sendo seu único familiar ainda vivo. Porém, ela recebe a notícia de que ele está morto. Como desejo final, ela quer ser enterrada junto aos demais membros da família no cemitério local. Mais uma vez, seu plano é frustrado: as autoridades pretendem inundar a região para construir uma barragem para um reservatório, de modo que sua aldeia deve ser reassentada.

A direção de Lemohang Jeremiah Mosese é delicada sem perder a força necessária para uma história dramática. A paisagem montanhosa transmite leveza, mas não permite que se esqueça a trágica situação com que se depara a protagonista, que veste o traje de luto (de cor preta) praticamente o filme inteiro. O luto é intenso e perene, não pode ser digerido com facilidade porque a tristeza sentida, segundo a própria Mantoa, não faz sentido. O local parece cheio de vida pela natureza rica, contudo seu lado lúgubre está presente através das chuvas e de uma fotografia escurecida. A razão de aspecto reduzida também pode receber significado fúnebre, como se a realidade de Mantoa fosse espremida e ela tivesse pouco espaço para viver.

Mosese coloca um narrador que parece onipresente e onisciente, como se fosse uma força mística (e não uma pessoa real). Ele conhece todas as lendas da planície e tem domínio sobre as histórias e os sentimentos de Mantoa, tendo papel reduzido quando o longa adota um caminho político. Os líderes não encaram as demandas da protagonista como prioridade, além do que ela enfrenta uma burocracia incontornável para manter o patrimônio espiritual do seu grupo. Quando Mantoa é atendida por uma funcionária do ministério, somente ela aparece, escolha da direção que torna o atendimento impessoal (o que de fato ele é). Com apenas um corte, Mantoa surge andando na chuva, prestes a se afogar nas próprias lágrimas inevitáveis.

Mary Twala impressiona muito no papel de Mantoa, reunindo inconformismo, luto e raiva em uma figura aparentemente serena. O filho da protagonista era um alento porque “por meio dele, (ela) via a benevolência de Deus”, o que enaltece sua devoção religiosa, porém Mantoa deixa de olhar para o céu porque a benevolência divina deixou de subsistir. O luto é contínuo, seja em casa, na decoração com cores escuras (parecendo uma pintura), seja fora, de preto. Mantoa enxerga em um garoto da aldeia alguém similar ao seu filho, contando para ele a origem da Planície do Choro. Mas não é o seu filho. Tampouco não é seu o local onde vive. A propriedade que ela achava ter e que por gerações sua família agia como se fosse dona poderia ser reivindicada legitimamente a qualquer tempo, o que se consuma no seu momento de maior vulnerabilidade.

Mantoa tem dificuldade com o novo. Ela sabe tratar dos doentes usando as ervas da região, não compreendendo quando uma esposa prefere levar o marido à capital para tratamento em hospital. Um homem de experiência similar – qual seja, de reassentamento – encontrou seu propósito na igreja, entretanto não é essa a situação em que Mantoa se enquadra, pois sair do local não é um recomeço, mas um abandono. Por sua vez, ser enterrada com a família pode custar todo o dinheiro que tem justamente porque evita o abandono. A questão é afetiva, mas também é moral, algo que apenas ela enxerga.

O texto é bastante poético e se utiliza de muita linguagem figurada (“sua boca estava amarga com a morte”). Todavia, às vezes, as personagens parecem estar dando um depoimento em um documentário, tamanha a falta de naturalidade de alguns diálogos. Por exemplo, quando o padre fala para a protagonista sobre a fundação da igreja local, a cena não faz sentido porque esse não é o interesse de Montoa (que sequer pergunta sobre isso). São falas belas, mas soltas em um todo esporadicamente inorgânico. Para compensar a atecnia do roteiro, a trilha musical é maravilhosa. Com muita personalidade, canções intradiegéticas (cantadas pelas próprias personagens) alternam com músicas extradiegéticas, em um movimento pendular que vai da tradição (no primeiro caso) ao rompimento (no segundo), do mundano ao sensorial (idem).

“Isso não é um enterro, é uma ressurreição” é um primor visual e sonoro em uma narrativa comovente e ironicamente sensitiva. Para os vivos, não se trata de reverenciar a morte, mas entender sua função em um ciclo que inclui o respeito ao valor que o místico dá à terra. O terreno será sempre terrestre, mas não precisa ser sempre profano.

* Filme assistido durante a cobertura da 44ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.