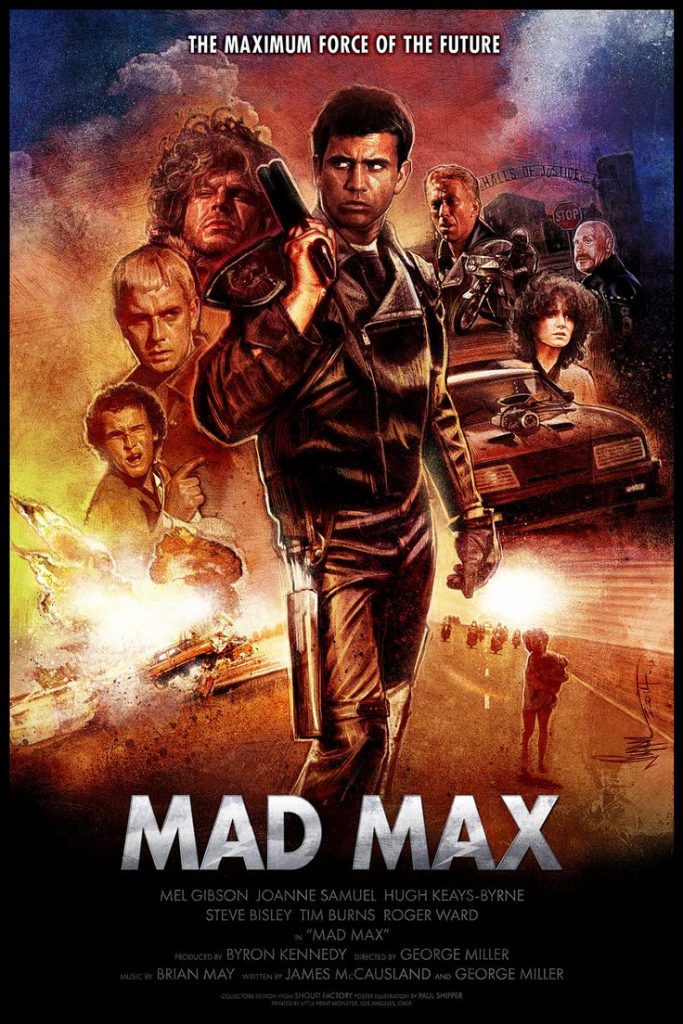

“MAD MAX” (1979) – O exótico e o erótico do começo da franquia

Mais do que um ótimo filme, MAD MAX, de 1979, se tornou um fenômeno cultural cujas sequências ajudaram a consolidar um universo bem peculiar. Cada filme tem as suas idiossincrasias, com o primeiro funcionando como um incidente incitante para os demais. Com elementos embrionários de um contexto em constante evolução, o filme elabora uma constante na franquia, consistente na aliança entre o exótico e o erótico.

Em um futuro não muito distante, Max Rockatansky é um dos melhores policiais da sua região. A sociedade não vive em abundância e há males que assolam todos os moradores do local, com alto índice de mortes. Em uma de suas missões, Max enfrenta um integrante de uma perigosa gangue, o que faz com que os demais decidam ir atrás dele.

O primeiro episódio da franquia de George Miller ainda é o mais ortodoxo em termos de construção de mundo. A gangue que os policiais combate é inspirada no movimento punk, o que se percebe do seu código de conduta e da sua caracterização. O grupo se mostra alheio aos valores sociais, adepto à violência e a uma ética de proteção dos integrantes do grupo em detrimento de todos os demais. Subversivos, seus membros são marginais assumidos, nos dois sentidos da palavra, querendo dominar as ruas mediante a opressão criminosa e uma ideologia nocivamente libertária.

Do ponto de vista da caracterização, o grupo tem um figurino com roupas de couro (o que, porém, é compartilhado pelos policiais, com menos cores) e/ou peles de animais, unhas e cabelos eventualmente pintados e – o que mais chama a atenção – adota comportamentos animalescos. É aqui que Miller explora o exótico da realidade criada: os delinquentes são simplesmente insanos, fazendo por vezes sons e gestos de animais antes de uma abordagem (como se a pessoa visada fosse uma presa); suas risadas são perturbadoras (sobretudo do Cavaleiro da Noite); e há o uso confesso de entorpecentes, o que combina com alucinações como a equiparação de um manequim a uma pessoa real e a autodeclaração como “o eleito”.

Coerente com essa proposta, os vilões atuam em overacting, destacando-se Tim Burns no papel de Johnny the Boy e Hugh Keays-Byrne como Toecutter (“Cortador de dedos”, em tradução livre). O primeiro representa um resquício de sociabilidade na gangue, que é, todavia, obscurecida pelo uso de drogas e pela alienação promovida pelo segundo. Keays-Byrne retoma a parceria com Miller em “Mad Max: estrada da fúria”, de 2015, novamente como um vilão, Immortan Joe. O vilão mais recente é caracterizado pelo visual único e pela racionalidade; o de 1979 é tresloucado e imprevisível, como ao satirizar uma arma que lhe é apontada e ao amedrontar o homem da estação de trem. Mesmo que os vilões não sejam tão caricatos quanto os de “Mad Max 2 – a caçada continua”, que progride nesse sentido, o importante é perceber o componente exótico já presente, uma vez que há uma linha de continuidade entre as obras.

Da mesma forma, o componente erótico/sexual é relevante, dada a nudez e os ataques a mulheres (um deles, inclusive, acorrentando uma vítima, da mesma maneira como faz Immortan Joe). Desde 1979, em um mundo distópico, as mulheres são objetificadas. O erotismo também se verifica, por exemplo, nos carros, como quando Max contempla, hipnotizado, o veículo com motor V8. O longa é um verdadeiro prólogo para as produções posteriores, que repetem e alargam uma realidade de fetichização da alta velocidade, das varetas (desnecessário destacar o formato fálico) pelas quais pessoas se deslocam para furtar combustível de um veículo a outro) e da vingança. De alguma forma, a franquia toda é pensada como vingança, razão pela qual faz sentido que o roteiro, escrito por Miller e James McCausland (com história elaborada pelo cineasta e seu amigo e coprodutor Byron Kennedy), é basicamente uma história de vingança.

Em trabalho convincente, Mel Gibson tem em Max um homem profissionalmente determinado e pessoalmente passional, leal ao amigo e apaixonado pela família, mas que se transforma à medida que a gangue interfere na sua vida privada. O texto não se preocupa em aprofundar os detalhes (May surge repentinamente, por exemplo), tampouco em elaborar com esmero seu lado dramático. Apesar disso, Miller tem uma sequência elíptica relevante e, em lances esparsos, molda uma conexão suficiente entre o protagonista e Jessie (Joanne Samuel), para que o público se importe com ela. É o que se vê na linguagem de sinais, na maneira terna como ela seca o seu cabelo etc. Jessie é, em síntese, um artifício de roteiro muito eficaz. A trilha musical de Brian May, com uma composição tocante para o casal, é um dos melhores atributos do longa, conseguindo embalar bem seu ritmo, principalmente nas variações de gênero. Evidentemente, “Mad Max” é um filme de ação e foi nesse gênero que a franquia se consolidou, com brilho especial para os impressionantes efeitos práticos de explosões, colisões e capotamentos; a adrenalina é empolgante ao extremo.

Já em 1979 a fotografia de tons pastéis e sensação de aridez e calor marcavam presença. Entretanto, cada capítulo da franquia tem suas idiossincrasias e seus diálogos com outros gêneros. No caso do primeiro, há muito romance e drama, além de suspense (a cena do hospital, a cena da floresta) e um flerte com o terror (a cena da mão). É isso que torna cada produção particular e fascinante, pois Miller sempre guarda coesão com os precedentes, sem prejuízo da originalidade de uma mente deveras criativa. O primeiro longa pode não ser melhor – entre os quatro, “Estrada da fúria” é insuperável -, mas é bom o suficiente para marcar o início de um fenômeno cultural e de uma franquia na qual todos os filmes são, cada qual à sua maneira, fascinantes.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.