“O CASO RICHARD JEWELL” – Distorcendo a ética

Usar de métodos eticamente questionáveis para expor uma suposta falta de ética alheia é, no mínimo, contraditório. O CASO RICHARD JEWELL pode parecer uma ode a um herói injustiçado, mas o caminho percorrido é tortuoso, para não dizer censurável.

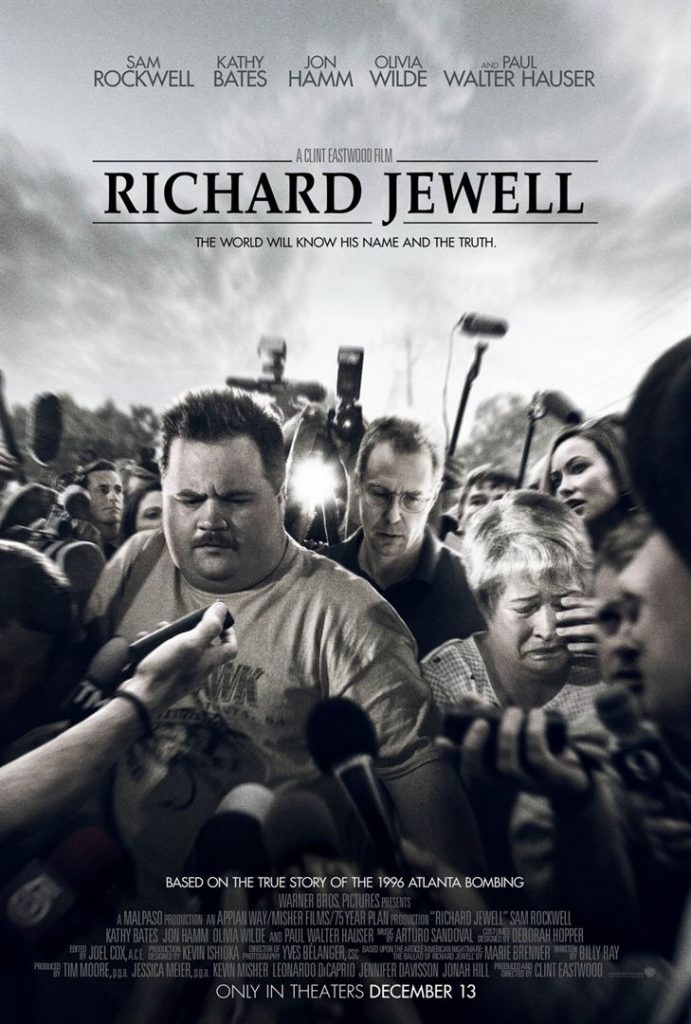

O longa retrata um famoso episódio nos EUA no qual um segurança privado, Richard Jewell, salva centenas de vidas. Durante as Olimpíadas de 1996, Jewell descobre uma bomba, permitindo que a imensa maioria das pessoas evacue o local a tempo. Não muito tempo depois de aclamado herói, ele passa a ser massacrado graças a uma matéria jornalística segundo a qual ele seria o principal suspeito por ter implantado a bomba, com o objetivo de obter fama.

Trata-se de uma história real com contornos fictícios, uma zona cinzenta que agrega problemas à proposta. De acordo com o filme (e isso não é spoiler, pois ocorre no começo), a jornalista responsável por escrever o artigo que representou o twist do escrutínio popular sobre Jewell (de herói a vilão) teria usado métodos nada éticos para obter informações privilegiadas (de que ele era suspeito) – e publicá-las mesmo sem a corroboração de outras fontes. Eis a polêmica: com a verdadeira jornalista já falecida, seria ético expô-la dessa maneira (utilizando nomes reais, inclusive) sem que possa exercer o contraditório? O quão fidedigna é a informação transmitida pelo filme? Qual a necessidade de denegrir a imagem de uma pessoa morta?

A questão promete longos debates judiciais. Pode parecer uma celeuma restrita aos bastidores da produção, mas não é bem assim: o filme representa o ímpeto de Clint Eastwood, seu diretor, de conceder fama e reconhecimento a pessoas que (na sua visão) não receberam o crédito devido. Dos cinco filmes que dirigiu antes de “Richard Jewell”, três tiveram esse viés: “Sniper americano”, “Sully: o herói do Rio Hudson” e “15h17: trem para Paris”. Sob esse pretexto, o cineasta usa dessa vez de um episódio cuja veracidade é duvidosa – e que, a rigor, poderia ter sido dispensada.

Partindo dessa premissa, o roteiro de Billy Ray, embasado no artigo de Marie Brenner, é absolutamente maniqueísta. Nas duas primeiras cenas do protagonista, ele aparece bajulando seu colega de trabalho; quanto à antagonista, a quase demoníaca jornalista Kathy Scruggs, a primeira aparição é como uma pessoa amargurada e rabugenta com os colegas. O filme inteiro é assim: Jewell é a encarnação de Cristo prestes a passar por um injusto (essa parte é verdadeira) calvário, enquanto Scruggs é a maldade corporificada. Enquanto o protagonista sofre bullying e é subestimado, a vilã é alvo constante de elogios à sua aparência e ao seu vestuário; enquanto ele respeita as autoridades e rejeita o rótulo de herói, ela é ríspida com o chefe, que inicialmente hesita em publicar sua matéria.

(SPOILERS) Se já era difícil acreditar em perfis tão planos das personagens, tudo piora quando Richard Jewell se revela mais que um injustiçado, uma vítima da própria estupidez inesgotável. Com o claro objetivo de atenuar a tensão da trama, o roteiro insere piadas a partir da cognição limitada de seu protagonista – não por ele ter um intelecto desprivilegiado, mas porque sua bondade é tão grande que ele se torna ingênuo. Em determinado momento, entretanto, o script se torna deveras incoerente: se Jewell tem noção de que é alvo de piada e que o FBI não o considera integrante da força policial, não faz sentido tamanha colaboração. E a questão ética retorna, visto que os policiais (entre eles, um visivelmente desconfortável Jon Hamm) se enquadram no estereótipo dos agentes capazes de manipular provas materiais e testemunhais para, a partir da intuição, fazer de seu suspeito o responsável. (FIM DOS SPOILERS)

Paul Walter Hauser repete com Richard Jewell seu papel visto em “Eu, Tonya”, com a diferença de que agora ele é o protagonista. Paralelamente, Sam Rockwell e Olivia Wilde têm seus talentos desperdiçados em papéis ruins – no caso dele, óbvio, no caso dela, unidimensional. No que se refere às atuações, o alento fica com Kathy Bates, que faz de Bobi sua melhor personagem nos últimos anos. A atriz comove com a indignação resultante da desmedida conduta policial da qual é vítima, dando um solitário novo tom à narrativa, demonstrando que houve outras pessoas ofendidas. Merece atenção a cena em que ela discursa com os olhos lacrimejando e a voz trêmula, sem perder o semblante sério. O mérito, contudo, é somente dela – certamente não de um texto capaz de inserir um novo coadjuvante (o amigo do protagonista) que até então não existia.

Na direção, Eastwood é burocrático no lado técnico e incisivo no viés ideológico. No ápice do heroísmo de Jewell, a câmera fica em contreplongée; no auge da maldade da vilã, a persiana cria uma estética em seu rosto simbolizando sua conduta obscura. Os diálogos são tão artificiais que, por exemplo, um policial encontra tempo (e frieza) para elogiar o protagonista logo após a revelação de que há uma bomba próxima de si. Não há “Macarena” ou entrevistas reais que concedam verossimilhança ao disparate que é esse filme.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.