“OS OLHOS DE TAMMY FAYE” – Quem foi?

Quem foi Tammy Faye? Não é possível afirmar que OS OLHOS DE TAMMY FAYE é uma cinebiografia que simplesmente não mostra ao público quem ela foi, porém a resposta a essa pergunta é mal trabalhada e insuficiente. Na dúvida entre retratar a pessoa real ou a ativista, o longa faz um retrato superficial de uma figura pública a quem não faz jus.

Em 1960, Tammy Faye começa, ao lado daquele que se tornaria seu marido, Jim Bakker, uma bem-sucedida carreira no televangelismo. Com o passar dos anos, porém, seu casamento e sua trajetória profissional passa por uma queda tão vertiginosa quanto a ascensão.

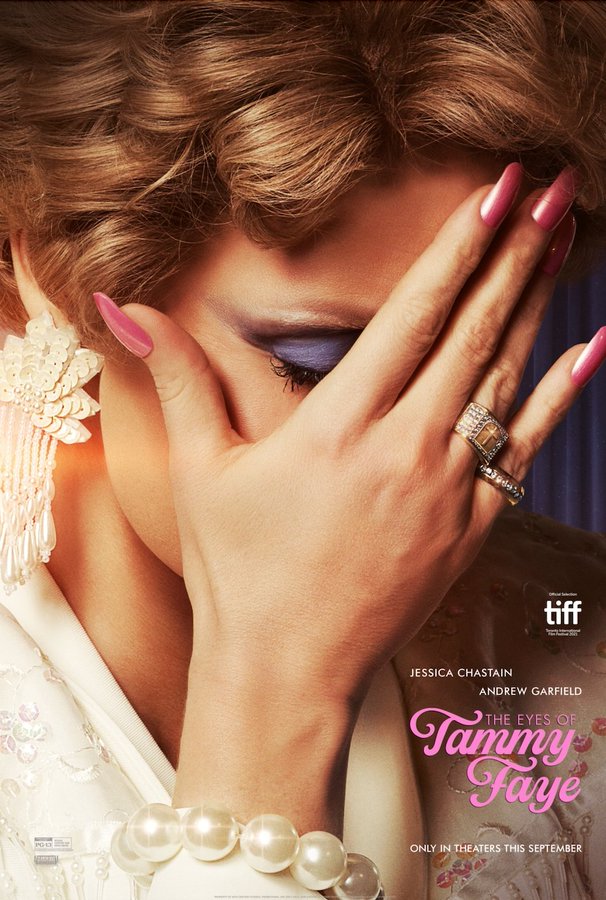

Linda Dowds, Stephanie Ingram and Justin Raleigh são os três principais nomes do departamento que apresenta ao público o que a película tem de melhor: penteado e, principalmente, maquiagem. O trabalho técnico do departamento é esplendoroso e deu aos artistas visuais bastante distintos daqueles que os tornaram famosos. A transformação de Jessica Chastain é a que mais se destaca, com penteados que variam com o transcorrer dos anos e maquiagem que a torna quase irreconhecível. Além de trabalhar bem o envelhecimento das personagens, o departamento usa cores vivas (no que é acompanhado no figurino de Chastain) para mostrar que Tammy Faye não tinha receio de chamar a atenção. Sua maquiagem era colorida e nisso o filme é fiel.

A segunda qualidade do longa é o trabalho de atuação de Chastain, que não tem o brilho (literal e metafórico) da primeira qualidade, mas é certamente virtuoso. A passagem dos anos fez da protagonista uma mulher esteticamente caricata, o que se depreende da sua representação imageticamente colorida (roupas e maquiagem), mas também da própria atuação de Chastain. A atriz imita a representada com timbre agudo e muitas vezes choroso – em um crescendo, inclusive -, o que é ampliado nas cenas em que ela aparece em frente às câmeras. Mesmo a risada de Tammy Faye é relativamente caricata, o que combina com o filme, todavia aqui em um sentido negativo, enaltecendo a sua plasticidade.

Das duas qualidades em diante, tudo o que resta é fraco, ruim ou péssimo no filme. Andrew Garfield não está mal, contudo Jim Baker é uma personagem ora vazia, ora unidimensionalmente vilanesca. Por exemplo, há uma cena em que o casal está no quarto e o telefone toca enquanto Jim reclama que está sofrendo; seu sofrimento, todavia, em momento algum é justificado ou faz algum sentido, ainda que mínimo. Quando ele não é retratado nesse vazio de sentimentos sem justificativa, sua motivação é a ganância e o egocentrismo, explicada pela inexplicável busca do roteiro por um antagonismo incorporado por alguma personagem – quando não é Jim, a função é exercida por Jerry Falwell, vivido por Vincent D’Onofrio, que tem pouquíssimas cenas para representar um estereótipo oco.

Escrito por Abe Sylvia a partir do documentário de Fenton Bailey e Randy Barbato, o roteiro do longa é muito ruim. Não fossem as virtudes técnicas e o perceptível empenho em imitar Tammy Faye, nem mesmo Chastain se salvaria. O texto não é capaz de criar personagens verdadeiras, mas tipos de características pinçadas e sem nenhuma profundidade. Em tudo o que se passa entre 1960 e 1969, além de citações bíblicas sequenciais, a personagem principal soa como um adendo de seu marido, alguém sem personalidade própria. Nesse período, a obra parece mais um filme gospel do que uma cinebiografia. Um diálogo com a sua mãe – Rachel Grover, em um papel que se aproxima de uma mentora, mas que na verdade não tem relevância alguma – humaniza a personagem, o que parece que vai mudar em uma sequência, que se passa em 1971, na qual Tammy desafia Jerry e (depois) Jim ao mostrar personalidade. Entretanto, essa mudança não acontece, já que depois ela soa como uma esposa alienada (quiçá incapaz de justificar o protagonismo em um filme).

A direção de Michael Showalter é desastrosa, a cena final é o clímax do quão vexatório o seu trabalho conseguiu ser. Problema grave são as elipses do longa, que colaboram para ampliar os vácuos do roteiro. Muitas cenas aparecem como informações pontuais para comunicar algo ao espectador (por exemplo, da infância basta saber que, mesmo marginalizada, Tammy tinha interesse na igreja), havendo saltos enormes que inviabilizam por completo uma concatenação ordenada da narrativa e seus acontecimentos. É tudo muito rápido, sem tempo para o público se acostumar com as personagens e, principalmente, compreender o que as move. Os pulos retiram qualquer organicidade que a narrativa pudesse ter, paradoxalmente intervalados por sequências elípticas engessadas e que, na prática, resultam em pulos ainda maiores. Não há um desenvolvimento da estória, mas cenas rápidas e ilustrativas das informações que se quer transmitir – o que, definitivamente, não é uma narrativa fílmica.

É triste pensar que, quando “Os olhos de Tammy Faye” se encerra, o espectador não é capaz de saber o que a protagonista representou dentro do televangelismo: uma mulher progressista que entendia que não havia tabus para a televisão e que todas as pessoas devem ser tratadas com igual respeito e compaixão, sem julgamentos. É difícil encontrar alguém que, em sua época, tenha exercido uma defesa tão humana e cristã das pessoas LGBT+, ainda mais dentro da comunidade cristã (já que mesmo hoje existem muitos setores que estimulam, quando não praticam, a discriminação). Este parágrafo diz mais sobre quem ela foi do que as mais de duas horas de filme.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.